- 发布日期:2025-08-05 17:17 点击次数:173

声明:本文为科普内容整理,旨在传播健康知识,内容仅供学习参考,不构成医疗建议或诊断方案,如有症状请尽快前往正规医院就诊。

人这一辈子啊,不怕病来得凶,就怕病缠得久。你见过那种人,动不动就咳两声,清个喉咙,嘴里老是“咕噜咕噜”地含着点什么东西,说不上来是痰,还是哪来的湿气。表面看着没事,实则五脏六腑都被“痰”缠上了。

古人有言:“痰为百病之源”,不是随口一说的吓唬人,而是几千年经验总结出来的“老理儿”。痰这东西,藏得深、走得慢、伤得狠。它不像急病来得轰轰烈烈,却像老黄牛一样,一步步把人的身体拖垮。你以为只是清嗓子,其实是命在咳嗽。

你说这痰,到底是哪儿来的?

痰不是天上掉下来的,也不是空气里的“雾霾”搓出来的。中医讲,脾为生痰之源,肺为储痰之器,肾为痰之根本。说白了,脾一虚,运化不了水湿,就把湿气转成了痰;肺一弱,收不了气,痰就赖着不走;肾一亏,气化失司,痰就越积越多。

你吃得油腻、喝得冰凉、熬得晚睡,样样都在帮痰安家落户。别看年轻时候扛得住,等到年纪一大,痰就开始找你“秋后算账”。咳嗽、胸闷、头晕、耳鸣、健忘、四肢沉重——哪件跟痰脱得了干系?

西医说痰,是呼吸系统分泌物增多;中医看痰,是脏腑失调、水湿内生。两种说法,角度不同,但殊途同归——痰多了,命就短了。

“命短一寸”,不是吓你,是中医的真话

痰这玩意儿,不只是卡在喉咙里,更是“走遍全身”的不速之客。中医里有个词叫“痰迷心窍”,说的是痰上扰大脑,让人神志不清、发狂发癫。还有“痰阻经络”,人就手脚麻木、活动不利。更狠的是“痰蒙心包”,直接导致昏迷、神志昏沉。

这种“痰”,能不怕吗?

痰一多,就像人身体里生了“废水塘”。你不清理,它就泛滥成灾,浑身哪都脏。血液流得慢、气机运得滞、五脏六腑全被堵得喘不过气。这时候,不是简单的咳痰能解决的,是整个人的“气血水湿”出了问题。

命短,是从一口口痰开始的。你不信?慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、脑梗、糖尿病、高血压……这些病的共同点,就是“痰湿内盛”。痰不除,病难安。

小时候听老人说:“一个人要是老清喉咙,肾就虚了。”那时候不懂,还以为他们是迷信。后来读书学医,才知道这话里大有讲究。

肺主气,肾纳气,痰卡在中间,气就上下不畅。你一咳嗽,一喘气,身体就像水管堵住了,水流不畅,哪儿都涨。肺气上逆,肾气不固,痰就像个“封口胶”,把气机都封住了。

而真正能“切断生痰源”的,不是猛药,不是化痰止咳的西药,而是一味中药,叫“茯苓”。

茯苓这东西,真不是“泡水喝一喝”那么简单

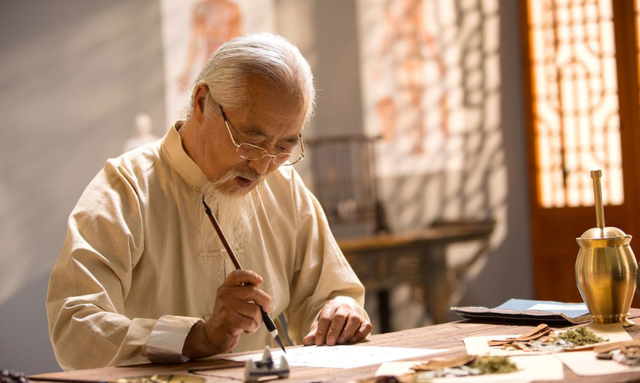

茯苓,四百年前李时珍就夸它“久服安魂、养心益智”。它不是那种“轰轰烈烈”的药材,但却是“润物细无声”的调理高手。它能健脾渗湿、安神利水、化浊除痰。

你把它当保健品,就只能保健;你把它当药,它就能救命。

茯苓“上通肺,下通肾,中调脾”,是真正“三管齐下”的大家伙。它不止把痰“推”出去,让身体不再“产痰”。这才是中医讲的“治本”。

你是不是也有这种误会?“没咳嗽就没痰”

很多人以为不咳嗽就没痰,这是大错特错。痰不是非得咳出来才算存在的,它可能藏在肺里、堵在脑里、卡在肠里——只是你没察觉罢了。

头晕脑胀、胸闷气短、舌苔厚腻、大便黏滞、身体沉重……这些,都是“无形痰”的表现。

中医讲“有形之痰易除,无形之痰难治”。你看不见,不代表它不存在。它可能就在你脑子里“搅浑水”,让你记忆力差、注意力散;也可能在你小肠里“阻塞道”,让你便秘、胀气、消化不良。

所以啊,治痰,不是等到咳嗽才开始。而是从日常调理、从根源入手。

不是所有“化痰药”都能用,别乱吃!

有人一听“痰是病根”,就开始猛灌止咳糖浆、吃化痰片,这可不行。西药讲究快,但“快”往往是“治标”。它能把痰“稀释”出来,却没法阻止你继续“产痰”。

中医治痰,讲究辨证论治。你是寒痰、热痰、湿痰、燥痰、风痰还是顽痰?一人一种法,千人千张方。

茯苓之所以“百搭”,是因为它“性平味甘”,不偏不倚,不寒不热。它调脾、养肾、利肺、安神,正适合那些“痰湿体质”的人慢慢调理。

但你要真是“燥痰热咳”,光靠茯苓也不够,还得配合清热润肺的药材。所以啊,一味好药,不等于“万能钥匙”。

说到底,痰多是身体“水系统”出问题了

中医看水,是一门大学问。水饮、津液、痰湿,每一样都有讲究。痰,是“坏水”,是身体的“废液”。

脾是水的“搬运工”,肾是水的“净化器”,肺是水的“喷头”。哪个出了问题,水就积,痰就生。所以治痰,得从“水”的流动去调。

你不动,水不动;你不汗,水不排;你不眠,水不清。所以别小看运动、睡眠、饮食这些“鸡毛蒜皮”的事儿——它们才是你身体水路通畅的关键。

文化里早就埋了这个“痰”的警告

你去翻《黄帝内经》,满篇都在讲“痰湿致病”;唐诗宋词里也有“痰迷心窍”的比喻;民间俗语更狠,“痰多一寸,命短三分”。古人早就看透了痰的厉害,只是我们忘了听。

茯苓不贵,却养命;痰不起眼,却夺命。

文化的智慧,不在庙堂之高,而在厨房灶台边。一碗茯苓粥、一杯茯苓茶,一年四季不生痰,这就是中医的“温柔狠”。

结尾不说大道理,只说这几句掏心窝子的话

你身体里有没有痰,不是靠咳嗽判断的,是靠“觉察”。你要是老觉得脑子不清爽、身体沉重、舌苔厚腻,那八成是“痰湿缠身”。不是你老了,是你身体“堵了”。

不要等痰成病,再来追悔莫及。一味茯苓,日常调养,或许不能让你“长命百岁”,但起码能让你“身轻气爽”。痰去一分,命就轻一寸。

温馨提示:上述内容仅为中医科普知识,不构成治疗建议。如出现相关症状,请及时就医,遵从专业医师的个体化诊疗方案,切勿自行用药或延误治疗。

参考文献

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]刘建民,王晓燕.基于“脾为生痰之源”探讨痰湿证与代谢性疾病的关系[J].中医药导报,2024,30(04):89-93.

[3]李静,张慧敏.茯苓的现代药理研究进展[J].现代中药研究与实践,2023,37(09):1123-1127.

- 洛杉矶银河1-1圣何塞地震, 罗伊斯破门&加盟银河以来26场5球8助2025-07-05